うつ(鬱)病

当院では河内長野市唯一の心療内科クリニック勤務経験のある院長がこれまで行ってきた心のお悩みをお持ちの患者さまとの治療経験を活かして鬱(うつ)病にともなう様々な症状に対応しております。

うつ病には特徴的な表情や顔つきでわかる明らかなものから、いっけん元気ではあるが人知れず苦しんでいることに気付いてもらえないものまで多様な種類があり、比較的症状の軽い初期のものから仕事をお休みして治療に専念しなければいけないものまで症状の程度も様々です。

ただ、ひとつ言えることは異変を感じた時は無理をせず、出来るだけ早く適切な治療を受けて問題を早期に解決することが肝心となります。

こんなことでお困りではありませんか?

- 気分の落ち込みが続いている

- 何に対しても興味がわかない

- 何を考えても悪い結果しか浮かばない

- 休みの日、家から出たくない・出られない

- 寝付きが悪く眠りが浅い。早朝に目が覚める

- 他の人が自分の悪口を言っているような気がする

うつ(鬱)のきっかけとなる出来事

うつ病とは気分が沈んだ状態が何週間も続く病気で、症状は心と身体の両方にあらわれます。大きな環境の変化や過度のストレスが原因のひとつとして考えられます。

うつ病のきっかけとなる出来事は仕事・健康・家族・お金に関係するトラブルなど「喪失体験」が主体ですが、時には結婚や旅行などの「喜ばしい」と思えることでも環境の悪化としてストレスとなることもあります。

うつ病の症状

気分の落ち込み、不安感、むなしい・悲しい気持ちになる、興味や喜びの喪失、焦り、イライラ、罪責感(必要以上に自分を責める)、疲れやすい、意欲の減退、思考力や集中力の低下、食欲の減退・過食、睡眠障害(眠れない・眠りすぎる、夜中に目が覚める)、自殺願望などがあり、心と身体の両方に説明のつきにくい症状はあらわれます。

うつ病の身体的な状態・原因

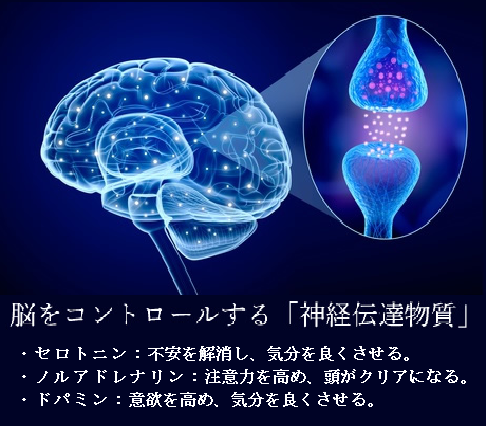

大きな環境の変化や過度のストレス によって脳内にある神経伝達物質の分量のかたよりがうまれることで起こると言われております。

神経伝達物質の中でもドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンの働きが重要で、これらの物質の働きが悪くなると意欲が低下、抑うつ症状 、うつ気分、不安感等の症状が現れやすくなります。

うつ病の治療

当治療室では病院での薬物療法と当治療室でのオステオパシー治療の併用を推奨しております。

神経伝達物質の分量のかたよりがうまれることでうつ病になりやすいと言われていることから病院では薬物療法が主体です。

当治療室では「神経の伝達物質を減少させている原因となるストレスの軽減」ための治療をおこないます。

うつ病はオステオパシー治療だけではダメなの?

オステオパシーだけではダメなの?と疑問を持たれるもいらっしゃると思いますが、患者様の精神状態をいちはやく回復していただくことを第一に考えて当治療室は薬物療法と当治療室でのオステオパシー治療の併用を推奨しております。

私たち整体や鍼灸を行う同業者の中にはアンチ薬の方が多いですが、患者様の苦しみを無視した治療者本位の視点からの発想であり、うつ病治療に対する憶測・空想での仮想をもとにお薬を否定されているものだと思われ、実際に苦しんでいる患者様を助けた経験に基づいたものではないからそのような無責任なことが言えるのだと思います。

私が心療内科で医師のもと、実際にうつ病に苦しむ患者様と向き合い治療をしてきた経験から言えることは、患者様の精神状態の早期回復と社会生活への早期復帰がうつ(鬱)の病状回復の一番の薬になるということです。そのためには即効性のある薬物療法とうつ病の根本的な原因を改善するオステオパシー治療の併用は必須です。

なぜオステオパシー治療の併用が必要か?

付け加えて、なぜオステオパシー治療の併用が必要かという部分について説明すると、薬物療法のみでは脳内の神経物質に働きかけることは出来ても、うつ病になった原因である「神経の伝達物質を減少させる原因となるストレスの軽減」は出来ないからです。

症状が発生している体には必ず症状を発生させている原因があります。

症状を発生させている原因が取り除かれないことには薬物療法の期間が長引き、薬物に対する耐性ができてしまい薬物の使用量が増え続ける結果になり、結果的に依存が起こります。

これらのことをふまえて当治療室では「神経の伝達物質を減少させている原因となるストレス」の原因が身体的なストレスによるものか、精神的ストレスによるものかを正しく判断して、心療内科で医師のもと、実際にうつ病に苦しむ患者様と向き合い治療をしてきた経験をふまえて、うつ病に悩むあなたに最適な治療を当治療室は提供してまいります。

必要だから、もう一度いいます。

精神状態の早期回復と社会生活への早期復帰が病状回復の一番の薬です。

薬物療法のみでは脳内の神経物質に働きかけることは出来ても、うつ病になった原因である「神経の伝達物質を減少させる原因となるストレスの軽減」は 出来ません。

遅れる程に病状の回復と社会復帰は遠のきます。

ひとりで悩んでいるのならば、まずはお電話を下さい。続きは私と考えましょう。